Erinnerungen an Traumatisierungen: ist das Unfassbare fassbar?

Gewalt hinterlässt Spuren im Körper und in der Seele. Während körperliche Spuren sichtbar sind, bleiben psychische Folgen oft lang verborgen oder weniger greifbar. Gewalt verändert Strukturen im Gehirn und Gewalt verändert Erinnerungen. Das macht die Aufarbeitung von Gewalt so schwierig für Betroffene, für TherapeutInnen, aber auch für JuristInnen. Im Folgenden werden zunächst die Besonderheiten der traumatischen Gedächtnisverarbeitung dargestellt, bevor die Dissoziation als Bewältigungsstrategie erläutert wird. Ein Ausblick auf die Schwierigkeiten bei der Glaubhaftmachung und die Diskussion um falsche Erinnerungen zeigen die juristischen Schwierigkeiten und die gesellschaftspolitische Problematik im Umgang mit traumatischen Erinnerungen auf.

Die normale Gedächtnisverarbeitung

Das Gedächtnis funktioniert nicht wie eine Festplatte oder wie eine Fotografie: einmal gespeichert, immer vorhanden. Erinnerungen verblassen; wer Vokabeln pauken musste, weiß das. Informationen werden selten nur abstrakt gespeichert, sondern sind in der Regel mit Emotionen, Assoziationen, Körpererfahrungen und einem größeren Kontext verbunden. Oftmals erhalten unsere Erinnerungen erst aus diesem Zusammenhang eine Bedeutung für uns und für die Art und Weise, wie wir die Welt begreifen. Das Vorhandensein eines Gewitters mit Blitz und Donner zum Beispiel ist eine objektive Begebenheit, jedoch mag es Menschen geben, die sich voller Angst vor dem Donnergroll verkriechen, während Andere die Schönheit und die Ästhetik der Blitze am nachtdunklen Himmel bewundern und Dritte den beginnenden Regen dankbar begrüßen. Die objektive Begebenheit, das Gewitter, löst Emotionen, Affekte und Körperreaktionen aus. Die Angst vor dem vor dem einschlagenden Blitz könnte zum Beispiel mit einer erhöhten Herzfrequenz oder einem Zittern des Körpers einhergehen. Diese Emotionen haben auch einen Einfluss auf die bewusste kognitive Bewertung des Erlebten. Eine Person, die Angst vor dem Gewitter hat, wird dieses kognitiv als Bedrohung bewerten. In manchen Fällen kann es auch zu kognitiven Verzerrungen kommen. Dann wäre sich eine Person vielleicht sicher, dass es sich bei dem Gewitter um ein Zeichen göttlichen Zorns handelt, den man schuldhaft auf sich geladen hat. Dennoch unterscheidet sich diese Gedächtnisverarbeitung deutlich von den Gedächtnisprozessen, die mit traumatischen Erlebnissen verbunden sind. Selbst die Person, die das Unwetter als Ausdruck des Zorns der Götter erlebt hat, ist in aller Regel anschließend in der Lage, sich an diese Begebenheit zu erinnern. Die Gegebenheit ist in die eigene Biografie integriert, gehört eindeutig der Vergangenheit an (selbst wenn die Angst bleibt), hat Anfang und Ende und kann im Sinne eines Narratives berichtet werden. Die Erinnerung kann durch die Erzählung eine soziale Funktion übernehmen. Aus Geschichten kann man lernen. Und wenn sich das Erlebte jederzeit rekonstruieren lässt, dann kann man die Erfahrung mit anderen Menschen teilen und erfährt Empathie und Mitgefühl. Dieser soziale Kontext prägt wiederum die Erinnerung an das Erlebnis selbst: Jede Schilderung eines Ereignisses ordnet dieses neu und führt damit zu einem „Überschreiben“ der Erinnerung. So kann der schöne Weihnachtsbaum der Kindheit bei jeder Erzählung noch schöner und leuchtender werden.

Erinnerungen an traumatische Erlebnisse

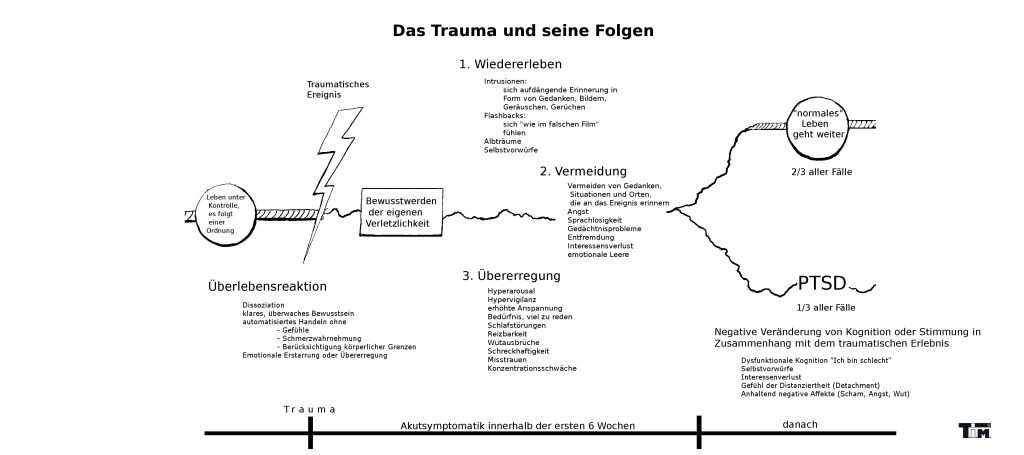

Erinnerungen an traumatische Gegebenheiten sind anders. Sie haben keine soziale Funktion und weder Anfang noch Ende, sie sind ohne zeitliche Begrenzung. Traumatische Ereignisse sind dadurch gekennzeichnet, dass die normalen Verarbeitungskapazitäten überfordert sind. Was „im Kopf nicht auszuhalten“ ist, kann nicht in Worte gefasst und berichtet werden. Je stärker Entsetzen und Angst einen Menschen erfüllen, desto weniger können traumatische Geschehnisse im biographischen Gedächtnis narrativ integriert werden. Was nicht versprachlicht ist, ist nicht abrufbar. Die Erinnerungen sind vom normalen Erleben abgespalten, „wegdissoziiert“, aber sie sind nicht weg. Was sich nicht bewusst ins Gedächtnis rufen lässt, kann dennoch durch Trigger hervorbrechen. Trigger sind Reize, die sensomotorisch, gedanklich oder emotional an das Traumageschehen erinnern können. Durch sie werden Schreck- und Angstreaktionen erneut ausgelöst, ohne dass die daraus folgenden automatischen Notfallmechanismen der bewussten Kontrolle des Frontalhirns zugänglich wären. Manchmal reagieren Betroffene rein körperlich auf Trigger, ohne, dass sie die Körperreaktionen zuordnen können. Das Auftauchen dieser abgespalten traumatischen Erinnerung bedeutet in aller Regel eine Re-Traumatisierung, diese ist keineswegs nützlich oder hilfreich zur Traumabewältigung.

Diese Reaktionen sind manchmal der einzige Hinweis auf eine erfolgte Traumatisierung. Eine dissoziative Barriere verhindert, dass die Betroffenen realisieren, was ihnen widerfahren ist. Allerdings lässt sich keineswegs von einer körperlichen Reaktion kausal auf ein zugrundeliegendes traumatisches Erlebnis schließen.

Dissoziation als Bewältigungsstrategie

Die Fähigkeit zur Dissoziation als Reaktion auf ein traumatisches Erleben ist Menschen gegeben. Besonders ausgeprägt ist sie aber bei Kindern bis zum Eintritt des Schulalters. Ein Trauma wirkt sich umso gravierender aus, je jünger ein Kind ist, je stärker die körperliche Verletzung ist, je häufiger sie stattfindet und je sadistischer und gezielter ein Kind misshandelt wird. Eine dissoziative Identitätsstörung entsteht, wenn kleine Kinder im Alter bis zu fünf oder sechs Jahren Gewalt, Folter und Todesnähe erleben müssen. Wenn das Kind keine Möglichkeit hat, das Erlebte in die noch unreife, eigene Persönlichkeit zu integrieren, bleibt das Erleben abgespalten und bei wiederholter Misshandlung bilden sich im Inneren weitere Personen aus, die das Leid auf viele Schultern verteilen und damit tragen helfen. Diese Innenpersonen haben zum Teil wenig oder keine Kenntnis voneinander, da ihr Entstehen an die jeweiligen Traumatisierungen gekoppelt ist und den Zweck hat, das Gewalterleben aus dem Alltag des Kindes fernzuhalten. Das Kind bewahrt sich eine scheinbar unverletzte Alltagsperson, die von dem Grauen keine Kenntnis hat und versucht, ein möglichst unauffälliges, möglichst normales Leben zu leben.

Tätergruppierungen können sich diese Fähigkeit von Kindern zu Nutze machen, indem sie durch gezielte Gewaltanwendung und Folter, durch Drogen, Hypnose und Konditionierung Innenpersonen „erschaffen“, die jeweils bestimmte Funktionen auf Abruf erfüllen. Als Beispiel hierfür mag die Herstellung von kinderpornographischem Material, eigentlich Kinderfolterdokumentation, dienen. Keiner kann ernsthaft behaupten, Kinder beteiligten sich freiwillig an solchen Darstellungen, die umso teurer verkauft werden, je brutaler und sadistischer die Misshandlungen ausfallen. Aber nicht nur zur Befriedigung pädokrimineller Bedürfnisse werden Kinder trainiert, misshandelt und regelrecht ausgebildet. Es gibt auch ideologisch motivierte Gruppierungen, die in ritualisierter Form, in rituellem Kontext Kinder misshandeln, missbrauchen und sie Folter und sexualisierter Gewalt unterwerfen, um sie für die eigenen Zwecke und Ziele abzurichten. Neben der Dissoziation, sind Drohungen, Gewalt und Erpressung Mittel, mit denen die Peiniger von dem Kind verlangen absolutes und ewiges Schweigen über die Straftaten zu bewahren.

Betroffene Kinder wachsen heran, ihre Alltagspersonen wissen vielleicht von nichts. Dennoch haben die Traumatisierungen Auswirkungen, die wir als Krankheitsbilder kennen: Schmerzen, Ängste, Depressionen, immunologische oder psychosomatische Erkrankungen und immer wieder (para-)suizidale Handlungen. Aufgrund von diesen Erkrankungen suchen Betroffene medizinische Hilfe nicht mit der Aussage: „ich bin über Jahre und Jahrzehnte sexuell ausgebeutet worden; ich bin Opfer pädokrimineller organisierter Gewalt. Ich bin Viele; ich bin multipel.“ Bei komplex traumatisierten Menschen dauert es oft sehr lange, mitunter bis zu zehn Jahren, bis die Zusammenhänge zwischen erlittener Gewalt, körperlichen Beschwerden und psychischer Symptomatik erkennbar werden. PsychotherapeutInnen haben die Aufgabe, den PatientInnen dabei zu helfen, ein Narrativ für das Geschehene zu entwickeln, das heißt, häufig lernen PatientInnen erst allmählich Worte für das zu finden, was ihnen widerfahren ist. Erst wenn es einen Raum dafür gibt, dass das Undenkbare nicht nur gedacht, sondern auch gesagt werden kann und wenn es jemanden gibt, der bereit ist, zuzuhören und zu bestätigen: „ich halte für denkbar, dass es so war wie du sagst“ können massiv verletzte Menschen den Mut fassen, über ihre Verletzungen zu reden. Dies ist nur möglich, wenn TherapeutInnen ein Bewusstsein dafür haben oder entwickeln, dass auch kriminelle Akte und nicht nur neurotische Störungen oder konflikthafte Verhaltensmuster einer Psychopathologie oder den psychosomatischen Störungen zugrunde liegen können. Und diese kriminellen Akte können unter Umständen Jahre oder Jahrzehnte in der Vergangenheit liegen.

Wie ist es um die Glaubhaftigkeit der geschilderten Gegebenheiten bestellt?

Liegt der psychischen Erkrankung von Betroffenen eine Gewalttat zugrunde, ist dies eigentlich ein Thema für die Justiz. PsychotherapeutInnen gehen davon aus, dass den Äußerungen ihrer KlientInnen ein wahrer Kern zugrunde liegt, oder sie nehmen an, dass zumindest ein relevantes Bedürfnis besteht, von solchen Gewaltszenen zu berichten, das es vielleicht noch zu verstehen gilt. Für JuristInnen sieht das anders aus. Sie müssen nämlich, wenn schon nicht „die Wahrheit“ finden, so doch wenigstens Tatbestände nachvollziehbar erkennen und beschreiben können. Dabei gilt nach einem Urteil des Bundesgerichthofs aus dem Jahre 1999, insbesondere im Strafrecht, die aussagepsychologische Begutachtung als Standard. Für Opfer von (sexueller) Gewalt ist die aussagepsychologische Begutachtung oft außerordentlich belastend. Sie ist es umso mehr, als von der sogenannten „Nullhypothese“ ausgegangen wird. Das bedeutet, die Aussage wird solange als nicht erlebnisbasiert gewertet, bis diese Hypothese sich nicht mehr halten lässt. Opfern von Gewalt wird Irrtum oder gar Lug und Trug unterstellt, solange, bis diese Annahme verworfen werden muss. Vor dem Hintergrund fragmentierter Erinnerungen ist es aber gerade Opfern von schwerster Gewalt kaum möglich, ihr Erlebnis so zu schildern, dass die Nullhypothese widerlegt wird.

Zudem kommen in letzter Zeit auch methodische Zweifel an der aussagepsychologischen Begutachtung auf. Malte Meißner nennt eine Metaanalyse aus dem Jahr 2008, die von einer Fehlerwahrscheinlichkeit von ca. 30% ausgehti.

Lange Zeit galt die Bearbeitung von traumatischen Begebenheiten und Erinnerungen im psychotherapeutischen Kontext als zentrales Problem für die Glaubhaftmachung von erlittener Gewalt, da sich Erinnerungen im Laufe einer Therapie verändere. Folgte man dieser Vorstellung, müssten Betroffene zwischen Klage und Therapie wählen. Oft ist die Rekonstruktion des Geschehens jedoch erst im therapeutischen Kontext möglich. Erst wenn die so verletzten und geschädigten Menschen eine verlässliche Unterstützung haben, können sie den Mut aufbringen, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinander zu setzen. Für die Justiz bedeutet das: je früher, je sadistische, je konsequenter Kinder sexuell ausgebeutet, gar rituell misshandelt und missbraucht werden, desto unmöglicher wird die soziale Anerkennung der Beschädigung und die rechtliche Verfolgung der Täter.

Darüber hinaus gibt es Interessengruppierungen, die verzögert auftretende Erinnerungen an sexuelle Gewalt grundsätzlich infrage stellen und als von Therapeuten induzierte falsche Erinnerungen disqualifizieren. Erinnerungen, die den Betroffenen aufgrund der schweren Traumatisierung nicht im biographischen Gedächtnis narrativ zur Verfügung stehen und erst im Laufe der Therapie bearbeitbar werden, werden als falsch und nicht erlebnisbasiert bezeichnet. 1992 gründete sich in den USA die False Memory Syndrome Foundation (FMSF), eine Bewegung, die sich die Unterstützung der zu Unrecht des sexuellen Missbrauchs an Kindern Beschuldigten auf die Fahne geschrieben hat. Seit 2012 gibt es auch hier eine entsprechende Gesellschaft, False Memory Deutschland e.V., die auf ihrer Homepage postuliert: „Wenn in einer Psychotherapie erwachsener Personen Erinnerungen an traumatische Kindheitsereignisse entstehen, die vorher nicht vorhanden waren, sind es in der Regel falsche Erinnerungen“ (Fett im Original). Es bleibt unklar, worauf sich das Postulat dieser Regelhaftigkeit stützt. Bei der Diskussion um richtige oder falsche Erinnerungen muss beachtet werden, dass das „False Memory Syndrome“ kein Syndrom im medizinischen Sinne ist. Das „Falsche Erinnerungssyndrom“ ist als Syndrom nicht exakt beschreibbar und nicht klar diagnostizierbar. Es gibt keinen Kriterienkatalog, der erfüllt sein muss. In den internationalen Diagnoseschlüsseln und diagnostischen Manual ICD10/DSM V taucht diese Diagnose nicht auf. Die Argumentation der False Memory-Bewegung diskreditiert TherapeutInnen, kommt TäterInnen entgegen und erschwert es Opfern, ihr erlittenes Unrecht verarbeiten zu können.

Menschen neigen dazu, Böses nicht wahrhaben zu wollen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass 25% aller Frauen in Deutschland zwischen 16 und 85 Jahren in ihrem Leben Gewalterfahrungen gemacht habenii, wenn wir bedenken, dass ca. 0,5 – 3% der Bevölkerung unter einer dissoziativen Identitätsstörung leidetiiiiv, dann muss das Ausmaß der erlittenen Gewalt so enorm sein, dass wir es lieber nicht wahrhaben wollen. Kindesmisshandlungen, Kindesmissbrauch, Folter an kleinen Kindern, das ist etwas, was wir mit unseren ethischen und moralischen Grundsätzen nicht vereinen können und wollen. Der Rückschluss, dass „nicht sein kann, was nicht sein darf“ ist nachvollziehbar aber nicht hilfreich. Wir müssen anfangen, das für möglich zu halten, was wir hören. Nur wenn wir den Betroffenen zuhören mit der Bereitschaft ihnen Glauben schenken zu wollen, kann sich etwas ändern.

Weiterführende Literatur:

- van der Kolk, Bessel. Verkörperter Schrecken, Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Deutsche Ausgabe G.P.Probst Verlag GmbH, Lichtenau/Westf. 2015

- van der Hart, Onno; Nijenhuis, Ellert; Steele, Kathy. Das verfolgte Selbst, Strukturelle Dissoziation und die Behandlung chronischer Traumatisierung. Junfermann Verlag Paderborn, 2008.

i Meißner, Malte. Der Konflikt der Aussagepsychologie mit dem Stand der Wissenschaft, in Interdisziplinäre Fachzeitschrift für Prävention und Intervention – Kindesmisshandlung und -vernachlässigung, 16. Jahrgang, Heft 2/2013, S. 146-167

ii Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“, Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2004. vgl. Schröttle/

Müller in: BMFSFJ 2004

iii Gast U,, Rodewald F, Hofmann A, Mattheß H, Nijenhuis E, Reddemann L,Emrich, HM (2006). Die dissoziative Identitätsstörung – häufig fehldiagnostiziert. Deutsches Ärzteblatt, 47, 3193-3200

iv International Society for the Study of Trauma and Dissociation. (2011). [Chu, J. A., Dell, P. F., Van der Hart, O., Cardeña, E., Barach, P. M., Somer, E., Loewenstein, R. J., Brand, B., Golston, J. C., Courtois, C. A., Bowman, E. S., Classen, C., Dorahy, M., Şar, V., Gelinas, D. J., Fine, C. G., Paulsen, S., Kluft, R. P., Dalenberg, C. J., Jacobson-Levy, M., Nijenhuis, E. R. S., Boon, S., Chefetz, R. A., Middleton, W., Ross, C. A., Howell, E., Goodwin, G., Coons, P. M., Frankel, A. S., Steele, K., Gold, S. N., Gast, U., Young, L. M. & Twombly, J.]. Guidelines for treating dissociative identity disorder in adults, 3 rd revision. Journal of Trauma & Dissociation, 12, 115–187.

Dieser Artikel erschien 2017 im CASTAGNA Themenheft 2017/Jahresbericht 2016. Den Link zu den Themenheften finden Sie hier, wo Sie alte Ausgaben auch bestellen können.